お悩み(生活編) NO.1~NO.10

★NO.1【「早くしなさい!」を今すぐ激減させる方法!】

?行動が遅いことは、悪いことではありません。

スローペースの子に、意外とみんなが見落としているような小さな発見を楽しんでいる子が多いのも事実です![]()

でも、少し日々のリズムを見直して、改善すべき点があるか考えてみましょう。

まず、おかあさん側からの子どもへの指示の出し方に、問題はありませんか?

「早くしなさい!」

こう言われた子どもは、何をどれくらい早くすればよいのか、イメージ出来ていると思いますか?

「5時になったらスイミングに出かけるから、4時50分までには、積み木を片づけて出られる用意を済ませてね。」

このように、具体的にわかりやすく声をかけているでしょうか。

何故、早くしなければならないのかがわかれば子どもは行動できるのです!

まずは、子どもの行動を注意する前に、子どもへの伝え方を振り返ってみましょう。

大人側の声のかけ方が少し変わるだけで、

「早くしなさい!」

は、必ず激減します。

まずは、大人が振り返り。

うちの子は・・と、嘆く前に。

★NO.2【わからない・・と、すぐに答えを聞きたがる子どもへの対応方法!】

まず、何故こうなっているのか、原因として考えられることを探ってみましょう。

幼少期。

子どもは、毎日新しく出会うものに興味津々で、知りたくて知りたくてたまらない時期があります。

そのあたりまでさかのぼって、その時の対応がどんな感じだったか振り返ってみてください。

「これ、なあに?」

「これは、タンポポといって、春に咲くお花だよ。」

などと、子どもと会話していた記憶がよみがえった方も多いのでは・・?

幼少期から、ひとつずつお母さんから教えてもらって得た知識を、子どもたちはそれぞれ自分の引き出しにしまい込んでいます。

この時点で、子どもはすでに、

「聞いたら教えてくれる!」

といった、学習経験を積み始めています。

例えば、同じ質問。

「これ、なあに?」

に対して、

「何だろうね?お母さんもわからないから、お家に帰って一緒に図鑑で探してみない?」

こう言われて、自宅に戻り、タンポポが春に咲く黄色い花だと調べてわかった子どもは、お母さんと一緒に図鑑を開いた出来事と一緒に、タンポポを記憶します。

どちらが、深く印象に残る記憶となるでしょう。

簡単に教えてもらったことは、自分の引き出しにしまえたとしても、しまい込んだままになってしまうことが多いのです。

しかし、お母さんと一緒に、図鑑の中でタンポポを発見した子どもは、タンポポを見るたびに、お母さんと一緒に見つけた記憶とセットで、しっかり引き出しから取り出すことが出来るのです!

前者と後者。

自分で考えたり調べたりする習慣がつくのは・・。

答えは間違いなく後者ですよね。

教えることを優先し過ぎてきてはいませんか。

子ども自身が、調べたり考えたりしている時間を見守ることが出来ていますか?

このあたりに、解決ヒントが潜んでいるかも知れませんよ!

![]()

★NO.3【楽しみながら忘れ物をなくす方法!】

忘れ物が多い!との相談は、毎年必ずお悩みベスト10ランキングの上位に顔を出す相談です。

忘れ物をしないようにするために、何が必要か書き出してみましょう。

※今回は明日の持ち物を例に挙げて考えていきます。

① 明日、必要なもののチェックリスト。

(学校の準備なら、時間割や連絡帳がこれにあたります。)

② いつもの用意にプラスして用意の必要なものをピックアップ!

(体操服だったり、リコーダーなどがこれにあたります。)

③ 自分だけのイレギュラーな提出物。

(申込書や先生に伝えなければならない連絡のお手紙などがこれにあたります。)

学年によって、違ってはきますが、これぐらいのチェックが必要です!

でも・・・。

忘れ物が多い子に、

「ちゃんと時間割見て、しっかりそろえてね。」

が、通用するとは思えないですよね。

本人はチェックしているつもりですが、出来ていなくて忘れ物が多発しているのですから・・。

そこで、子どもの好きな事(得意な事)と嫌いな事(苦手な事)を思い返してみてください。

それぞれに違いはありますが、基本的に楽しい作業は、笑顔で取り組んでいますよね。

それなら、持ち物チェックを楽しい作業に変換出来れば良い!と、言うことになります。

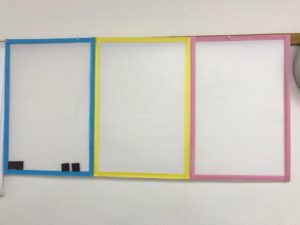

事例①

目で見てわかる確認ボードを作る。

これは、私が教室で利用している「やること確認ボード」です。

信号をイメージして、切羽詰まって処理しなければならないことを、ピンク(赤)ゾーンに貼り付けます。

子ども向けなら、ボードを2つ並べて作って、マグネットプレートなどを利用して、

まず明日必要なものをプレートに書いて、用意が出来てカバンに入れたら、隣のボードにプレートを移動させる・・なんていうのもおすすめです。

そこに、少しゲーム感覚要素を取り入れて、ひとつ出来れば1点!などと、ルールを決めて楽しみながらチャレンジしてみるのは、どうでしょう。

「忙しいのに、そんな時間はないです・・。」

と、多くの声が聞こえてきそうですが、毎回出来なくても大丈夫。

「はーい!では只今から5分間の本日チェックゲーム開催でーす![]() 」

」

などと、本当に楽しみながら取り入れてみてください。

目くじら立てて、イライラしながら怒り口調になるよりは、親も子どもも笑顔で取り組めるはず。

指示ではない改善方法。

これはお母さんにしか出来ない魔法のプログラムになるはずですよ。

?

★NO.4【視点をかえて子どもの欠点だと感じる部分をプラスに変換する方法!】

我が子を思う親の想いは、万国共通。

どの親御さんも、我が子が少しでものびやかに成長することを望まれています。

初めての子が誕生した時から、「お母さん」としての自分も誕生しました。

お母さんとしては、今まさしく初めて・・なのです。

今まで親にしてもらってきたように、自分自身もきちんとお母さんとして頑張っていかなければと、気持ちも引き締まります。

でも、お母さんとしての経験値は、今から子供の成長とともに積み重ねていくことで築いていくのです。

当然、最初から何でも完璧に・・という訳にはいかないですよね。

まずは、それを心の片隅に置いて、少し気負いをなくすことからスタートしてみてはどうでしょう。

子どもは、毎日が発見の連続です。

特に、幼稚園児は、いろいろ知らなかった知識が次々と飛び込んできます。

子どもの得意技である「マネ」をしながら、いつも全力です。

でも、上手くマネをしてすぐにマスター出来る事もあれば、案外難しくて上手くいかない時だってあります。

大人だって初めての場所や、初めてのママの会などでは、緊張しながら期待と不安が入り混じっていませんか。

幼稚園に初めて入園した日のことを思い出してみてください。

「早くお友達が出来るといいね。」

我が子にそう声をかけながら、お母さん自身も同じ気持ちではなかったでしょうか。

欠点として見えているのは、お母さん自身のものさしに、経験から学んだ蓄積データがあるからに過ぎません。

「○○したら、こうなっちゃうから、ダメって言ったよね。」

「○○する前に先にこれをするんじゃなかったかな。」

いろんなシーンで、お母さんからのダメ出し・・出ちゃいますよね。

でも、欠点として見える部分は、見方を変えれば必ず違った声かけが出来る要素を含んでいます。

例えば・・。

「ここに置いたら、こぼしてしまうといけないから、コップはもう少し奥に置かないといけない約束じゃなかった?」

「だから、またこぼれちゃったんでしょ。」

「昨日も同じ事言ったよ。」

「ちゃんと聞いてないからでしょ。」

机の上においた飲み物をこぼしてしまったシーン。

よくありますよね。

でも、同じようにこぼしてしまった時に、

「あー。こぼれちゃったね。どうしたらいいかな。」

「どっちが早くきれいに出来るか・・よーいドン!」

などと、こぼしてしまった後、どうすればいいのか考えさせる行動に移せば、こぼしてしまったことを、結果としてプラスに転じさせることも可能なのではないでしょうか。

すばやくこぼれたコップを戻し、机を拭く動作が出来れば、

「こぼしちゃったのは残念だったけど、早くきれいに出来たのはすごい!上手だったよ!」

「次は、こぼさないように置き場所を考えられたら、またまた💮だね・・![]() 」

」

などと、言われれば子どもの受け止め方は大きく違うのではないでしょうか。

お母さんが欠点だと感じている物事は、少し視点をかえてみると、案外次のステップへ繋げるチャンスなのかもしれませんよ。

教室でも、子どもたちに注意する際、1つ注意する時に、2つ良い点を伝えようと心掛けています。

ダメだったことは、強く指摘しなくても子どもは十分わかっています。

「きっと、叱られるかも・・。」

と、思っていた時に何かしらの評価をもらったら、自分自身じっくり考えられて、素直によくなかった点を反省しています。

褒められて嫌な気分になる子はいません。

幼児期、本当に叱らなければならないのは、危険を伴う行為に対してだけで、十分ではないでしょうか。

今回のお悩みでも、また大人側の対応がキーポイントになりそうですね![]()

★NO.5【子どもの心を折らずに待たせることが出来る方法!】

毎日忙しいお母さん。

朝早くから、次々にしておかなければならない作業が山積みです。

子どもを起こすことから始まり、朝ごはんを用意して、洗濯、掃除etc・・・。

あれやこれやとバタバタしていると、すぐに時間が経過しています。

子どもが幼稚園の頃は、今送っていったと思ったら、もうお迎えの時間が・・![]() と、いう日も少なくありません。

と、いう日も少なくありません。

段取りをつけて、優先順位を考えながら動いているつもりでも、あっという間に夕方の食事の準備が待ち受けています。

そんなバタバタしている最中に、小学校から帰宅した子ども。

「あのね、今日算数の時間にね・・・。」

「ごめん、今、ちょっと忙しいから後にしてくれる?」

子どもは算数のテストでいつも間違える問題に〇がついて、早くお母さんに伝えたくて走って帰ってきたのですが・・・。

お母さんの対応に、一気にトーンダウン![]()

こんなことも時々起きる日常の一コマ。

お母さんにすれば、早くご飯を食べさせて宿題を済ませてお風呂に入れて・・・と、頭の中の計画をスムーズに遂行しようと、時間との戦いの真っ最中。

しかし、お母さんの頭の中の計画など、子どもは知る由もありません。

「せっかく、一番に伝えたかったのに・・。」

子どもにすれば、

「すごいじゃない!よく頑張ったね!」

と、笑顔のお母さんとの会話シーンを想像しながらの帰宅だったのかも知れません。

「ちょっと待ってね。」

こう伝えたいのなら、必ず待つ理由を伝えること。

なぜ、待たなければならないのか、理由を理解し納得出来れば、子どもは待つことが出来ます。

年数を重ね、上級者ママになれば、子どもの様子で待たせていいか、それとも自分の手を止めて子どもの話を聞くことを優先させるべきかの判断が、出来るようになってきます。

「ちょっと待ってね。」

これだけでは、お母さんの頭の中の計画まで伝える事は出来ないということを理解しておきましょう。

ちょっと待ってね・・を伝える時の注意点!

「ゆっくり聞かせて欲しいから、先にちょっとご飯の支度済ませてしまうね。5分だけ待ってくれる?いいかな。」

「急いで頑張っちゃうね。」

などと、

(お母さんも早くあなたの話が聞きたい!)という意思が伝わる工夫をしてください。

子どもの心を折らないように・・。

待てる子どもは、お母さんの対応次第で育ちます![]()

★NO.6【我が子の興味があるものをしっかりキャッチする方法!】

幼稚園や保育園は、子どもが同年代の集団の輪に入る初めての経験場所。

お母さんは、何とか早くみんなと仲良く楽しく遊んで欲しいと願います。

しかし、この時期はまず自分のことだけで精いっぱいの時期です。

いきなりの集団でお友達の気持ちを汲んで行動することは、かなりの至難技。

お母さんの逸る気持ちはわかりますが、まだまだ時間が必要です。

お友達が遊びに来てくれて、ずっと仲良く遊べるようになるまで、まず少し観察することから始めてみましょう。

例えば、ずっとそれぞれが違うことをしていたのに、折り紙を渡すと、

「一緒に三角作ろ!」

と言って、仲良く作りだしたり、

ままごとには全く関心がなかったのに、

「紙コップでおひな様作ってみない?」

と、提案すると、いきなり身体をのりだしてきて、

「着物も作ろ!」

と、笑顔になったりなど、今、興味がある遊びが何なのか少し探ってみてください。

その際、集中して取り組む遊びが見つかればそれを続けて良いのですが、あまり興味を示さない場合は、ひとつのものに長い時間をかけずに次々違った提案を仕掛けることがポイントになります。

幼稚園児は、まだ長時間集中できる年齢ではありません。(すべてではありませんが・・。)

それにまだこの時期は、生まれ月によって大きな差があります。

4月生まれから翌年の3月生まれのお友達が同じクラスで過ごしますが、約1年の差があるのです。

小学校の低学年あたりまでは、早生まれとの差が目立つ場面も見受けられます。

だから色々な面で、まだ未熟で当たり前なのです。

急ぐ必要は全くありません。

まずは、個の遊びが確立されて、その後共有できることが、少しずつ増えてくると理解してくださいね。

(※ここからは少し余談になりますが・・。)

以前17年間に渡り、私は地元の公民館で、リトミックを取り入れた読み聞かせや工作遊びを子どもたちと一緒に楽しんでいた経験があります。

17年の間には、多くの個性あふれる子どもとの出会いがありました。

この時期の経験が、今の教室のポリシーに繋がっています![]()

ボールやフープの得意な子。

絵本を楽しみにやって来る子。

「今日は、何作る?」

と、工作を待ちわびて来てくれる子。

本当に色々でした。

1コマ40分程でしたが、いつも色々体験できる要素を盛り込んでいました。

興味のあることが始まれば、そこから参加できる子どもにたくさん出会いましたよ。

子どもにはそれぞれキラリと光る個性があります。

焦らないでくださいね。

?★NO.7【時間を意識して行動する習慣を定着させる方法!】

このお悩みも不動のランキングトップ10にいつも顔をのぞかせます。

学校から帰ってきて、遊ぶことを優先させてしまい疲れてしまって、いざ宿題!となると、なかなかスタートがきれない・・というお悩みです。

解決策のひとつとして、

「スタート時間よりも終了時間を意識させる!」

ということがあります。

逆算力も養えるので、おススメです!

事例①

まず、7時から観たいTV番組があるとします。

(その時間までに、終わらせるためには、もう始めた方がいいかな。)

と、考えさせる習慣をつけたいですね。

そのために、毎日の生活の中に、

「時間を意識した行動」

を、取り入れてみてください。

いつも

「宿題は終わったの?」

「時間割は確認した?」

「給食セットは出した?」

などと、促され続けていては、自ら時間を意識した行動は出来ないこともり理解しておかなければいけません。

考えるクセをつけるには、考える場面を奪ってしまわないことが鉄則です![]()

【指示される=行動を始める】

このパターンに陥ってはいませんか?

時間の有効な使い方を考えられるようになれば、自ずとスタートもしっかりきれるようになってきます。

早速、お試しくださいね![]()

★NO.8【ビックリするほどお片付けが上手になる方法!】

何かを始める時、スッキリした状態でスタート出来れば、気持ちが良いですよね。

永年子どもたちと接してきた経験から、子どもの集中力の欠落原因のひとつに、整理できる力が大きく関わっていると感じています。

隅から隅まで・・となると難しいですが、大切なものやよく使うものに関しては、スッキリさせておきたいと思いますよね。

そこで・・・。

まずは、お家でいくつか収納BOXを用意してください。

(100均グッズでも、手作りでも良いですが、必ずお子さんと一緒に用意!その時間にも、コミュニケーションが図れます![]() )

)

用意する時も、親側が勝手に決めないことが、そのあと整理整頓を継続できるかどうかのカギを握ることになります。

子どもは決めつけてさせたことには反発しますが、自分が選んだものに対しては大事に使おうという気持ちが芽生えます。

親はついつい自分の発想や考えで、先に準備をしてしまいがちです。

これでは、本人にとって、使いづらい場合もあるのです。

もちろん、自分が選んだものを実際使ってみたら、上手く使えなかった![]() ということもあるでしょう。

ということもあるでしょう。

でも、その失敗は自分でトライしてみたからこその経験です![]()

必ず次に繋がっていきますよ![]()

無駄な経験などひとつもない・・!

と、私は思います。

最近、私も教室でよく使用する文房具を整理しました!

これも、私自身が使い勝手を考えて決めてきました。

(これについては、子どもたちから高評価をもらって喜んでいます![]() )

)

すべて材料は、近くの100均Seriaにて揃えました![]()

「これは、○○と合体させたら面白いかも・・。」

と、親子で楽しむ時間もいいものですね。

子どもたちもハサミを使った後は、きちんと戻してくれますし、シールやクリップは赤い小さな引き出しから取り出して使っています![]()

親は、いつも

「教えていかなければ・・」

と、思う気持ちが強すぎるのかもしれません。

子どもの自立を望むなら、子どもに考えさせましょう!

今一度寄り添う時間を作ってみてくださいね。

★NO.9【子どもに決断力をつける方法!】

最近の子どもが、苦手と感じる様々な事の要因は、経験不足が大きな要因の一つになっています。

例えば、初めて手にする国語辞典。

子どもも本屋さんで、選ぶことを楽しみにしている様子。

ところが・・・。

お母さんがすでに、推薦辞書リストから候補を絞っていて、

「このどちらかにしようね。」

と、半ば決まっている感じです。

子どもは、たくさん出ている辞書の中から、自分が見やすいものを手に取っていますが、

「これは、語彙数が少ないからすぐに使えなくなってしまうよ。」

と、違う辞書を手渡しています。

結局、自分で決める事は出来ずに、すでにおおむね決まっていた?辞書を購入し、帰宅。

子どもはほんの少し、モヤモヤした気持ちをかき消すことが出来ないままになっています![]()

勿論、親御さんの提案は間違ってはいません。

辞書の語彙数は、購入時には気になるところかも知れません。

しかし・・・。

その辞書を使っていくのは、子ども自身。

初めての辞書は、やはりそれぞれ見やすさが違っています。

色の使い方もあるでしょうし、例文の記載の仕方も、わかりやすさが子どもによって違っています。

「好きなのを選んでいいよ。」

そう言われたはずでしたが、少し違った結末に・・。

これに似た事例が、違った場面でも、生活の中で結構よくあるように思います。

外食先。

「ハンバーグかカレーライス、どっちにしようかな。」

「ハンバーグの方が、スープもついているからハンバーグにしたら?」

「カバンの色、ブルーか赤のどっちがいいかな。」

「赤の方が目立つから、忘れなくていいよ。赤だね。」

こんな発言、多くなってはいないでしょうか。

このような経験が多いと、子どもはいつも誰かの同意のもとでしか、物事を決められなくなってしまいます。

自分で決めたことに対して、評価してもらった経験がないからです。

(参考意見としての助言です!)

と、思われるかもしれませんが、子どもにとっては案外このパターンが、決められないベースとなっていることも多いのです。

辞書選びで語彙数が多少少なくても、

「どうしてこの辞書を選んだの?」

「だって、この辞書は、先に文字が大きく書いてあって、その後に例文がすぐにあって見やすいでしょ。」

「それに、赤で引いてあるところをノートに写すとわかりやすそう・・。」

こんな風に感じて答えられれば、

「すごいね!お母さん、そんなところまで気がつかなかったわ。」

「これなら、ノート整理もうまくいきそうだね。」

「自分でいいのを見つけられたね。」

こんな風にお母さんから言われたら、それだけで辞書引き学習が大好きになってしまうかも知れないと思いませんか。

自分で決めたことに対して、高評価をもらう。

これが、決断力を養う初めの第一歩ではないでしょうか。

こどもの意見や思いを優先させる言葉かけ。

どんな時でも、教える作業は本当に必要最低限で十分です。

まわりの大人の永遠の課題かも知れません。

がんばっていきましょう!

?

★NO.10【親子のコミュニケーションを充実させる方法!】

小学5年生の後半から、中学1年生あたりは、子ども自身、感情コントロールが不安定になる時期ですね。

子ども扱いされると機嫌が悪く、かと言って大人の仲間入りというとまだ不安材料がいっぱいです。

その日やその時によって、気持ちが揺れ動く時期。

この時期、お母さんも

「うちの子、最近よくわかりません。」

「急に口数が少なくなりました![]() 」

」

と、様子がわからなくなったとおっしゃることが多くなります。

6年生になり卒業が近づくにつれて、学校では

「君たちが最高学年なんだから・・。」

とか、

「もうすぐ中学生になるんだから、しっかりしないと・・。」

などと、自立を促す言葉がけが増えてきます。

「わかっているけど・・。」

子どもたちの心の中は、やはり少しざわざわしています。

親に指示されると、子ども扱いされているようで腹が立ち、反発してしまう自分を感じている子も少なくありません。

でも。

見方を変えればそれだけ大きく成長してきているということ。

成長過程をすぐそばで感じることが出来る時期は、そんなに長くはありませんよ。

この貴重な時間を、ぜひしっかりと受け止めて過ごして欲しいと思います。

教室では、みんなよくいろんな話をしてくれます。

学校でのこと。

中学でのクラブ活動のこと。

学習計画の相談。

友達とのこと。

etc・・。

保護者との懇談では、

「最近のうちの子の学校での様子を教えてください。」?などと、相談されたりもします![]()

話をしないのは、モヤモヤしているもう一人の自分と向き合っっている途中だから。

上手く、気持ちを伝える言葉が見つけられないのです。

「うちの子、気がつかないうちに大きくなっていたんだなあー。」

と、我が子の成長をかみしめてみてください。

話をしなくても、子どもはいつも

「ちゃんと見ていて!」

と、思っています。

また、親も子もひとつ階段を上る時期。

時には寄り添い、時には離れて、見守っていきましょう。