お悩み(学習編)NO.1~NO.10

★NO.1【文章問題をしっかり読みきる力をつける方法!】

文章問題を読みきる力は、学年に関係なくお母さんからのご相談が後を絶ちません。

①「うちの子、本を自分から手に取っては全く読まないので、それが原因でしょうか。」

②「文章問題が出てくると、面倒くさい!と、顔が曇っています。」

③「途中まで読んで勝手な解釈をして解き始めて、結果ミスしています。」

まず、①の本をあまり読まないことは、大きな原因ではありません。

活字慣れしているという点では多少の違いはあるかも知れませんが、本をよく読んでいても読み落としが多い子もいますし、逆に本を読む習慣が全くなくても、文章問題を得意とする子もいます。

どちらかというと、イメージ力の方が影響している場合があるかも知れません。

このイメージ力は、文章を絵に表したり、線分図に正確に表現出来たりすることにおいて、一役買っています。

②は、集中する作業の経験が少ない子ども。

ゲームにはまっている子に多いように感じます。

ゲームは、電源を入れるとすぐにスタート出来るので、子どもはあっという間に夢中で取り組めます。

電源さえ入れば、即座にゲームの世界へ引き込まれています。

読んで考える。

この作業の経験不足ですね。

③は落ち着きのない生活パターンに陥っている子ども。

学校から帰宅後、バタバタ過ごしている子に多く見られます。

今、算数をしているのに、次の漢字テストが気になって心ここにあらず・・というパターンです。

まず、文章問題の一文ごとに絵を描いていきましょう。

文章通りの絵が描けているかをたしかめてください。

これは幼少期から低学年のうちに、習慣づけたい学習法。

小さい時に出来るようになったことは、しっかり習慣となり定着するので、10歳までに頑張りたいところです。

絵で描けるのは、イメージ出来ているからです。

幼少期からのお絵かきは、大切に育んでいきたいですね。

教室では2つのグループにわけて、1つのグループに問題を見せて絵を描いてもらって、その絵をもう一方のグループに見せて、どんな問題なのかを推測して書きあげてもらう授業があります。

(子どもたちが楽しく取り組む授業のひとつです![]() )

)

絵を問題に起こすグループは、絵に描かれている物の色や形などもよく見て文章にしていきます。

当然、絵がきちんと描けていなければ、問題の推測は非常に困難な作業になります。

「何度も読み直してみて!」

これだけでは、根本的解決策にはなりません。

まずは、文章を絵に変換!

ここから始めてみませんか・・・。

★NO.2【しっかり覚えて使える漢字を習得する方法】

漢字学習の様子を見ていると、その子の性格がよく反映されています。

丁寧に、辞書引きをして書き順を確認しながら進める子もいれば、とりあえず、早く済ませてしまいたいと、解読不能?状態でも、

「出来た!」

と、持ってくる子。

実に様々です。

漢字学習は、使えるようになってこそ、意味があります。

しかし、新しい一字だけを何度も書いて覚えていても、文章の中で使う場面でわからない子がとても多いのです。

覚え方にひと工夫したいと思いませんか?

教室で使用している漢字攻略ドリルです。

漢字の練習をして、次に上の5文字を使ってお話作りをした後、最後にそのお話のイメージ画を描き上げて終了です。

子どもは、自分が描いた絵と今日習った漢字をセットで覚えています。

数日たって、「菜」を忘れかけていても、自分の描いたイメージ画を思い出すと漢字が浮き上がってきた・・と、嬉しそうに書いていました。

確かに、丁寧に書かせたいとハネ・とめを注意しながら覚える事も大切ですが、使えなければもったいないですよね。

なので、最初にあまり注意しすぎず、まずはのびのびと練習したいですね。

「一文字20秒で書いてみよう!」

「次は15秒でも、きちんと書けるかな。」

などと、ちょっと楽しむ要素も取り入れてみてください。

そのあと、上のドリルのように、

「じゃあ、今日の漢字で、短文をひとり3つ作ってみよう!」

「お母さんも頑張るね。」

などと、声をかけて取り組んでみてください。

これをするのに、多くの時間は要しません。

子どもはこんな僅かな時間を持つことで、劇的に変化します![]()

大人側に余裕があることが、全てにおいて大前提ではありますが、早速、本日いかがですか?![]()

★NO.3【図形問題が得意になるおススメの方法!】

図形は、好きな子と苦手な子がはっきり分かれてしまう単元。

好きな子は、早く進めていきたいと食い入るようにテキスト問題を眺めていますが、苦手な子はなんとか少しでも遅いスタートにしたいとモゾモゾしながら準備をしています。

少しさかのぼって、幼少期。

パズル遊びをしていた時期を楽しんでいた子は、やはり図形に対して興味があります。

テキスト問題でも、クルクルとテキストを動かしてみて、あらゆる角度から解くヒントはどこだろう・・と、探っています。

ここでも、イメージ力が関わってきます。

まずは、図形アレルギーにならないように、幼少期から楽しい形遊びを取り入れておきたいですね。

公園やお買い物での形探しからでも構いません。

また、お豆腐やこんにゃくを切る時に、お手伝いを兼ねて

「三角4つに4人分にしたいね。」

「大きさが違ったら、ケンカになっちゃうといけないから、同じ三角にしないとね。」

などと話しながら、お母さんも

「さあ。どうやって切ればいいかな。」

と、お母さんも知らない設定で、首をかしげてみるのもいいかも知れません。

すでに学年が上がっていても、形遊びを取り入れたり、休日にトリックアート展などへ出かけてみるのもおすすめです。

「もし、○○が四角だったら・・」

などと、イメージさせる時間をぜひ持ってみてください。

百貨店のディスプレイなども、正面だけではなく、少し裏側にまわってみて裏側はどうなっているのか覗いてみる・・なんていうのも面白いですよ。

(四角もこの角度からなら、こんな風にみえるんだね。)などと、発見があるかも知れません。

楽しいことなら子どもは目をキラキラとさせて、興味津々![]()

楽しく学べる方法を、大人が提案していきましょう。

★NO.4【要約力を育てる方法】

よく文章理解が出来ていないからと、

「この1冊で文章力は大きくアップ!」

というようなテキストを書店で買い求め、とりあえず、春休みを使ってこのテキストを一緒に頑張ってみたいと思っています・・などと、話に来られるお母さんがいらっしゃいます。

(長文が苦手な子に、更なる長文?)

お母さんの気持ちは十分理解できますが、手順を踏んで進めなければますます国語嫌いになってしまうかも知れません。

読むこと。

書くこと。

これは学習の基本です。

しかし、今読むことが少ししんどい状態の子どもに長い文章を読んでみよう!と提案しても、子どもの顔は曇る一方かもしれないですよね。

まずは、

「長文も悪くないな・・。」

と、興味を持たせること。

手を変え品を変えて・・。

教室での国語の使用読解テキスト。

長文が理科の内容と社会の内容になっていて、子どもが?と思っているテーマが取り上げられています。

一例をあげると・・。

「まばたきは何のためにするの?」

「トンネルで耳がツーンとするのはなぜ?」

「アメンボはどうして水にしずまないの?」

「インドのカースト制度ってどんなもの?」

「遣唐使の船は安全だったの?」

など、子どもが少し興味を示す内容の長文になっています。

子どもの学習に必要な要素は、まず楽しみながら学べること。

どれもこれも楽しくて・・とはなかなかいきませんが、それでも大人が楽しめる学習の準備係を受け持てばよいと思います。

自宅なら、まずは誰でも知っているような絵本のお話のその後を作ってみたりするのも良いでしょう。

教室でも以前、

「3匹の子ブタのその後・・。」

と題して、それぞれが続きの物語を作り、読者に伝えたかったことは何かをそれを読んだ他の子が答える・・という授業をしたことがあります。

それぞれに伝えたいものが違っていて、面白い授業になりました![]()

作者がいいたいこと。

子どもたち自身が書き進めた物語の中にも、キーワードとなる言葉が幾度となく登場していました。

「先生、言いたいことって結構何回も出てきてること、読み返したら発見したよ![]() 」

」

ここ最近は、授業の初めに1分間スピーチを取り入れています。

お題は、毎回違います。

自分の言いたいことをより明確に限られた時間内で発表する経験は、必ず読解力に繋がってきます。

他の人のスピーチ時間には、それぞれポイントだと思う部分は、小さなメモを取っているようです。

面白く、楽しく学びましょう。

まずは、朝の1分間スピーチにぜひチャレンジしてみてください。

忙しい朝に充実した1分。

おススメですよ![]()

★NO.5【歴史に興味を持つ方法】

歴史は、興味のある子なら大河ドラマなどを楽しみにしている子も少なくありません。

しかし、興味のない子は全くですよね。

そもそも歴史って?と、そこから疑問符点灯の子もいて難しいですよね。

そんな時には、生まれた時からのアルバムを引っ張り出してみてください。

まずは、自分の歴史に触れてみましょう。

産まれた時は○○○○gで、その日は暑かったのか、寒かったのか。

名前の由来もぜひ話してあげてください。

小さな頃の思い出や好きだった遊びや食べ物など、いろいろ話して聞かせてあげる時間を作ってみましょう。

自分が〇才だったころ、こんなおもちゃが流行っていたとか、○○ブームだったとか、とにかくそのころのエピソードを織り交ぜて、話す機会を作ってみてください。

過去を知ることで、その当時の生活や習慣など、色々理解できることを実感させてあげましょう。

歴史人物や年号を覚える事もテストでは必要なのかもしれませんが、その人物が活躍していた時代はどんな時代だったのだろうと、想像し時代背景を考えてみると、楽しむ要素はいっぱい見つかるのではないでしょうか。

興味を持つことが学ぶことの第一歩。

教室でも歴史人物は、似顔絵を描いてその横に何をした人か、何に関連していたのか、いつ頃の人物なのかと、個々に書き入れてもらっています。

自分が似顔絵を描くことで、必ず記憶は鮮明です。

春休みや夏休みなど、少し時間が出来る時に、まずは自分史作成も良いかもしれませんね。

★NO.6【計算が苦手な子の克服法】

計算力アップの他にも、いつまでも指を使って計算していることを気にかけておられるお母さんも多いですね。

1、2年生のうちは、余程毎日ドリルをこなしていないと、計算のスピードはあがらないと思います。

まだ、頭の中での計算が思うようにはかどらない子もいるようで、手の指だけではなく、テーブルの下の足の指も駆使して頑張っている子さえいます![]()

まずは、数字に慣れることが必要ですね。

とくに、初めに習う10までの計算は、本当に考える基礎となっています。

繰り上がりも含めて、数多く利用する機会を増やしてみましょう。

我が子が小さい頃、よくした数の遊びをひとつご紹介します!

車で出かけている時。

①赤信号で止まったら、前の車のプレートナンバーをすべて足して合計を出す。

早く答えが出た方が1点もらえて、1週間で何点得点出来たかを競います。

(これを1か月ほどすれば、足し算はかなり早くなっていました![]() )

)

②次に、駐車場に着いたら、止まっている中で合計が指定した数字になる車を探すゲーム。

学年が上がり、難易度も上げたければ、全てかけざんにしたら○○になる!などと、毎回異なる出題にします。

(子どもはある程度すると、いつも同じだと、こちらが問題をいう前にフライングして探し始めていたりするので・・![]() )

)

③さらに計算できるようになれば、2台の合計が45になるもの・・などと、どんどんグレードをあげていきましょう!

何気なくぼんやりと車に乗っている時間も良いのですが、たまにこんな風に楽しみながらの数字遊びもおすすめのひとつですよ。

計算が出来なければ計算ドリル・・。

これでは、子どもの好きな楽しい取り組みとは程遠い形になってしまいますね。

どんなに計算の達人でも、やっぱり初めの一歩があったはず。

大人になって、全く計算が出来ずに生活が出来ない・・という人に、私はまだ会ったことがありません。

焦らなくても大丈夫。

ただし、楽しい取り組みは、出来るだけ様々なジャンルで、多岐にわたって経験しておくことで、学年が上がると大きな差となって現れる事をお伝えしておきたいと思います。

とにかく数字に触れる遊びをお考え下さいね。

さあ早速、マイ財布を持たせてのお買い物へレッツゴー![]()

車の中から楽しんで、お買い物で計算し、あっという間に達人に変身しているかも知れませんね![]()

★NO.7【理科の生物分野に興味を持つ方法】

何でも覚えなければならない・・となると、気持ちが重たくなるのは、子どもだけに限ったことではないかも知れませんね。

稀に一度読んだものはすぐに頭に入る・・といった人に遭遇することはありますが、大半はそうではありません。

しかし、覚える作業が苦手であるならば、覚えなければ・・と意識せずに記憶できれば良いと言うことになりますね。

教室での理科分野の授業では、メインはオリジナルノート作り。

とにかく、オリジナルの部分にこだわったノート作りをしよう!と、呼びかけています。

理科は、絵に描くことで整理しながら覚えて行くことが出来る分野です。

ポイントは、関連するものや間違いやすいものなどをしっかり書き記して、自分なりのひとつの画像として認識していくこと。

これが出来れば、取り出すアウトプットの作業も速やかに行うことが出来ています。

中学生になれば、定期テストの前にオリジナルノートを見直して点検すればOK![]()

教科書や問題集に暗記シートを敷いて覚えていこうとしても、興味がなければ成果は期待薄![]()

でも、自分が描いた絵なら、記憶に残る確率は大幅にアップしています。

教室ではこのほかに、昆虫かるたを使って、

「只今より、10分間の昆虫かるた大会を開催します!」

などと、かるた大会を始めてみたりと、子どものワクワク感を誘う取り組みに繋げています。

テスト用の勉強は、学年が上がれば嫌でも避けては通れませんが、テスト用ではなく、どちらかというと雑学要素の大きい物知り博士を目指す取り組みを小学生にはお勧めします。

まずは、オリジナルノート作りに挑戦してみましょう。

その際、色は3色までに!

カラフルなノートは一見上手くまとめているように見えますが、大切なポイントが見えづらくなっていたりしています。

多くの物知り博士が、誕生してくれることを願っています![]()

★NO.8【みるみるうちに読解力がつく方法】

国語の一番の基本軸となるのは、会話力だと私は感じています。

会話のキャッチボールは、物事を順序立てて考える力が必要とされますね。

日頃から、まずは話せる環境作りをしていきましょう。

その会話の中で、まず広げていきたいのが語彙力。

語彙力が乏しいと、自分が思っていることを言葉に変換することが上手くいきません。

この点については、すぐに調べることが出来るような辞書を置く場所に気を配りたいところです。

おススメは絶対的にリビング。

大半が勉強机の本棚に・・という方なのではないでしょうか。

辞書を持ち出すのに時間がかかる場所に置いてあるとそれだけで子どもの意欲は半減してしまいます。

それに付け加えると、家族みんながリビングの辞書を活用することが大切です。

「わからない言葉や意味はちゃんと辞書で調べてね。」

「辞書はそのために買ったんだよね。」

こんなセリフに聞き覚えのあるお母さんが多いのではないでしょうか。

まるで、

「辞書はあなたのために準備してあるんでしょ?・・。」

と、言わんばかりに・・・。

子どもはモノマネをしながら、学習します。

それは運動でも勉強でも同じです。

そう考えると、一番身近にいてマネをされるのは、圧倒的にお母さんやお父さんと言うことになります。

リビングに置く辞書は、お母さんやお父さんがよく利用することで、子どもはその使い方を見て覚えます。

まずは、ぜひお手本を示してあげてください。

土、日などの時間に余裕のある日を活かして、言葉集め大会なども楽しいですよ。

例えば、

「春」

と、テーマを決めて春に関する言葉集めを子どもと一緒に楽しんでみるのはどうでしょう。

子どもと調べた数を競うのもよし!

子どもはいきいきと取り組みだすと思います![]()

集まった春関連の言葉から、ぜひイメージ画をお子さんにリクエストしてみてください。

春のパステル色の風景が出来上がるのではないでしょうか。

さらに発展できるようなら、出来上がったイメージ画のお話を作ってみてください。

みるみるうちに読解力に繋がる学習が成立します![]()

子どもの成長=大人の成長

この公式は、ずっと不変です。

読解力は豊かな感性と共に育ちます。

ぜひ、お試しくださいね。

★NO.9【聞きとる力を育む方法】

テレビに夢中になっている子どもは、画像と音声を同時進行で処理しながら観ています。

しかし、話が複雑になったりすると、画像を追っていた間に、音声が流れて行ってしまって、聞き逃してしまうことがあります。

また、話によっては理解が難しく、

「どういうこと?」

と、質問してしまうこともありますね。

テレビでの質問は、それほど気にしなくても徐々に改善されてくると思います。

日常生活の中でも、

「人の話を聞いていない!」

と、感じていらっしゃるお母さんは多いのではないでしょうか。

今の子どもたちには、

「ながら族」

が増えてきています。

何かをしながら、聞いているという場合、聞き漏らしてしまうことが非常に多くなります。

教室では、何かを伝える時、必ず

「今からいうことは大切です!」

とか、

「はい!注目して聞いてください!」

というように、ポイントになることを伝える際には、必ず聞く体制になっているかを確かめた上で、話し始める事にしています。

ただし、基本的に板書はしません。

板書をすると、

(今聞いてなくても、書き写せばいいや・・。)

と、その時に集中して聞くことをしない子が出てくるからです。

教室では、

(今、聞いておかないと書いてくれないし・・。)

と、子どもたちは理解しているので、

「先生、ちょっと待ってください!」

と、必ず聞き取れる体制を作ろうとしています。

一般的には、板書を書き写しただけで、授業の内容を理解したような気分になる場合が実に多い気がします。

これは要注意だと感じています。

学校の授業でも、聞く力が優れている子は、今日の授業のポイントがしっかりわかるようになっています。

この力は、中学生になると大きな差として現れます。

中学では定期テストに向けて、授業の中でポイントになるキーワードがちりばめられていたりします。

聞く力は、ここで何よりの力を発揮する!という訳です。

大切なことを伝えたい時は、まず聞く体制になっているかを確認してから伝えましょう!ね。

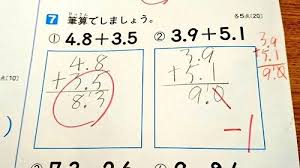

★NO.10【小数計算のミスを劇的に減らす方法】

小数計算でまず気をつけておきたいのが、ノートの書き方です。

字が乱雑な子は書き方のせいで、自分でもわからなくなって、ミスへと繋がっています。

「小数点の位置を揃えて筆算をする」

そんなこと当たり前だと思っているかも知れませんが、意外とこれが出来ていません。

まずは、桁を揃えて式が欠けているかをしっかりチェックしておきましょう。

また、間違えた時に消しゴムでしっかりきちんと消すクセも大事です。

いい加減に消して消しきれてなかったりすると、次に書いた数字が上に重なって、なんてかいてあるのか、自分でも解読不能になっていたりしています。

1=1.0

ここも確認しておきたいですね。

間違いを責めるのではなく、間違えない方法を確認!

きれいに書けている筆算を見つけて、しっかり褒め言葉を忘れずに・・。